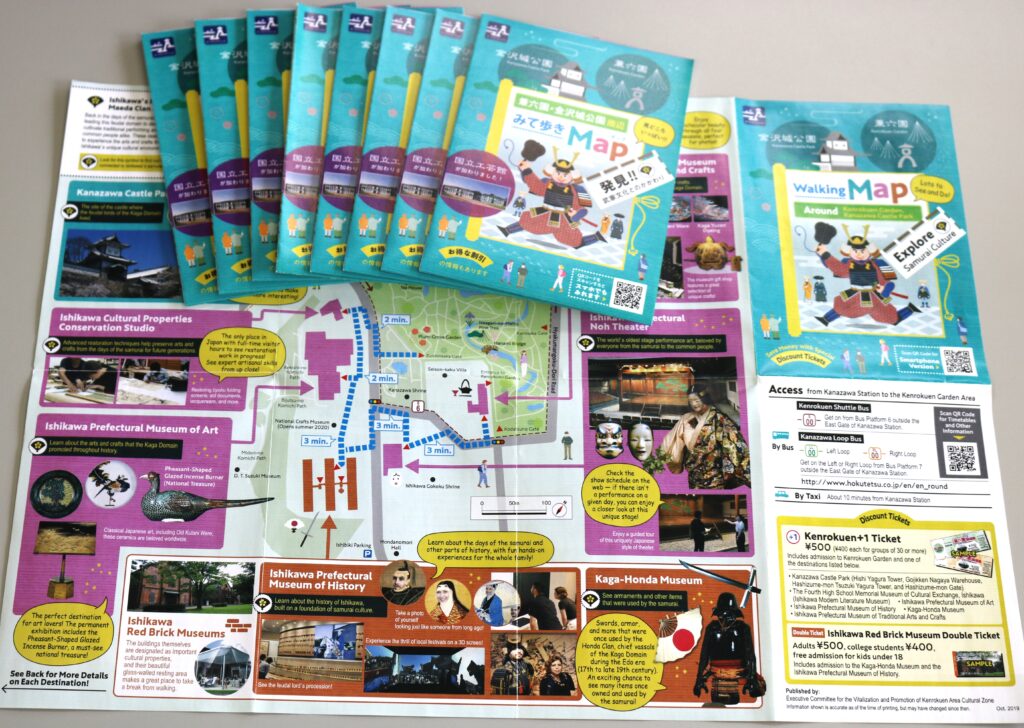

兼六園・金沢城公園周辺 みて歩きMap 英語版作成

| 兼六園周辺文化の森等活性化推進実行委員会様 |

| 自治体 |

|

日本語→英語翻訳・デザイン・DTP・印刷 |

Overview 概要

兼六園・金沢城周辺には、石川県立美術館・いしかわ生活工芸ミュージアムなど、石川県の魅力を発信できるスポットが集結しています。2019年、石川県ではこうした観光資源を取り上げ、効果的に集客へ繋げるためのハンドブック(みて歩きMap)作成が決まりました。エクスプレッションズでは翻訳からデザイン、印刷までを一貫して手掛け、インバウンド集客の一助を担いました。

Work Details 当社の取組み

制作目的・要望のヒアリング

ハンドブックによる集客効果を上げるべく、依頼者からも予め文字のサイズや配置等を細かに吟味され、依頼時の提案も多くありました。本件ではデザインから当社で対応したため、可能な限り多くの希望を叶えられるよう、打ち合わせを通してヒアリングを重ねました。

親しみやすさ重視のデザイン考案

本件のコンセプトは、石川県に根付いた「武家文化」でした。石川県にはかつて「加賀百万石」と呼ばれる石高を築き、金沢の城下町をはじめとして文化が花開いた歴史があります。近年よりインバウンドの観光需要が高まるなかで、石川ならではの武家文化を「どのようにアピールし、来客の向上に繋げるか」という課題がありました。

当時、石川県や金沢エリアを取り上げたパンフレットでは、歴史・伝統を全面にアピールするため重厚感のある、やや畏まったデザインが多く見られました。その流行を踏まえると同様のデザインに則るのが妥当かと考えられましたが、これまで以上に訴求力を上げるため、本件では「より親しみやすく」というコンセプトを採用しました。

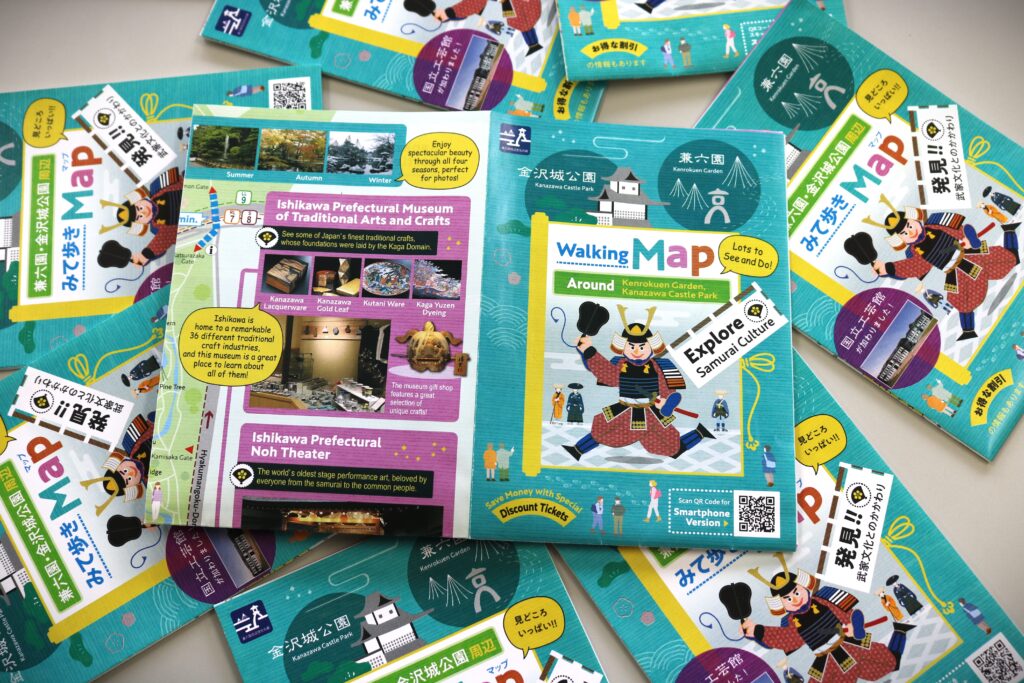

デザイン段階では「親しみやすさ」を感じさせるよう、よりポップな仕上がりを目指しました。特に、表紙は最も目に触れる部分のため、中央に載せる「武士」には敢えてポップなイラストを入れる、漫画のような吹き出しを随所に入れるなど、工夫を凝らしました。全体を通して、インバウンド旅行者が目的とする「日本らしさ」を感じられるデザインに仕上げました。

レイアウトを考慮した翻訳作業

本件のハンドブックは手のひらに収まるサイズのため、各所でスペースの制約が大きな課題でした。同じ意味のフレーズであっても、英語の文字数は日本語よりも約1.5~2倍に増えるのが一般的です。

また、石川県には、地域特有の文化財が多くあり、こうした用語にはより柔軟な翻訳が求められます。例えば「加賀友禅」などの固有名詞は、ローマ字のみで「Kaga Yuzen」と書かれていても、日本語が分からなければ意味が通じません。理解につなげるには「Kaga Yuzen Dyeing」のように、補足した訳出が欠かせないのです。 スペースに制約があるなか、文字数の削減と分かりやすさの両立を目指し、翻訳段階でも趣向を凝らしました。

ローカライズ重視のレイアウト編集(DTP)

本ハンドブックでは翻訳段階から可能な限りの文字数カットに努めましたが、「アピールポイントは文字サイズを大きくする」等クライアントの要望もあり、DTPでも試行錯誤を重ねました。文字サイズを小さくすると、スペースには収まったとしても読みにくくなるなど、単に「文字が入ればそれで良し」という単純な作業ではありません。写真・イラストなど、文字以外の配置や改行にも工夫を凝らし、デザインを活かしつつも読みやすさに配慮し制作しました。

また、当社のDTPでは、文字や配置の入れ替えのみで完了ではありません。その後さらに、ネイティブの翻訳者によるチェックを通します。配置や改行位置など、日本語と英語とではさまざまな観点で美しく見える基準が異なるため、入れ込み後にも翻訳者の目を入れて修正を重ねました。翻訳のみならず、レイアウトの工程までネイティブスタッフが関わることで、英語圏の文化に沿ってローカライズされた媒体へ磨き上げました。

読みやすさ重視の用紙選定・印刷

印刷業務では用紙の選定から行い、手にとって折りたたみやすい光沢紙を採用しました。折り方にも試行錯誤し、中面では本のようにページをめくって読める一方で、外面ではハンドブックを広げて大きな地図を見られるように、実用性と遊び心をもたせた制作物に仕上げました。

Summary まとめ

本件ではハンドブックをきっかけに、石川の各施設へ気軽に来訪できることを目指して、各ステップで訴求力を意識し、制作をしました。エクスプレッションズではデザインから印刷まで一貫した対応ができることは勿論、翻訳後のターゲット層に届くよう、すべての工程でローカライズを重視しています。長年にわたって多言語DTPの経験豊富なスタッフより、デザイン面でも多文化に沿った成果物を提供しています。

金沢駅 伝統工芸パネル多言語翻訳

| 石川県企画振興部様 |

| 自治体 |

|

英語・中国語簡体字・中国語繁体字・韓国語の翻訳 |

Overview 概要

2015年の北陸新幹線開業にあたり、石川の玄関口となる金沢駅で、金沢の伝統工芸パネルの設置が決まりました。本事業では、海外からの観光客増加を見越して、英語・中国語簡体字・中国語繁体字・韓国語の翻訳を手掛けました。

制作から10年以上経った今でも色褪せることなく設置されており、多くの来訪者の目に触れています。

Work Details 当社の取組み

事前リサーチ:石川の玄関口にふさわしい言葉を

本件のパネルは駅構内の柱に設置するため、日本語に加えて4言語を掲載するにはスペースの制約が大きいものでした。そこで、翻訳者自身が現地の設置場所を見ることで、翻訳後の文字数を把握することから始めました。現地の状況を知り「石川の玄関口に相応しい訳調はどんなものか」など具体的にイメージしました。

本件のような伝統工芸のトピックでは、日本語特有の表現や技法についての専門用語が多く含まれます。それらの適切な訳出には正しい理解が欠かせないため、翻訳対象の工芸品に関する書籍や資料、オンライン情報など、さまざまな方法で綿密なリサーチを行いました。

翻訳:文化の橋渡しは、言葉の工夫から

観光地にある解説文の多くは、もともと日本人向けに作られた日本語を翻訳したものであり、読み手側に歴史・文化的な背景知識がある前提で書かれています。そのため、日本人には理解できても、外国人にとっては分かりづらい内容であるケースが少なくありません。例えば「江戸時代」と書かれていても、多くの外国人にはいつの時代なのか分からないのです。このように「外国人観光客には日本についての知識が少ない」という前提に立ち、単なる翻訳に留まらず、丁寧で分かりやすい解説を意識しました。

また、本件ではスペースに制約があったため、限られた文字数の中で必要とされる解説を適切に盛り込み「読みやすさと内容の正確さを両立させる」という目標がありましたが、翻訳者たちの力量が問われる場面となりました。

校正:公共性に応える品質

誤字脱字のチェックに加え、バイリンガルの日本人チェッカーからも「解釈に齟齬はないか、より原文に忠実な表現はないか」を確認しました。本件では同じパネル内に多言語が並ぶため、「言語間で表記の不統一がないか」等も注意しました。

また、通常は「翻訳→校正」のフローで作業完了ですが、本件は公共物であり、多くの人に見られると想定しました。そこで、さらに1工程を加え、ネイティブの翻訳者により磨き上げを行っています。ここで補足情報の追加や、より自然で分かりやすい表現がないかを追求するなど、日本文化に詳しくない人が見ても理解しやすいよう改善しました。

DTP・レイアウトチェック:翻訳とデザインの橋渡し

原文は同じ日本語でも、言語によって翻訳後の文字数が異なります。多言語DTPでは「英語だけ極端にサイズが小さい」など、言語間での見た目に大きく差が出ないように気をつけています。DTPの後にもネイティブがレイアウトを確認することで、各言語のルールに沿ってローカライズされた成果物に仕上げました。

Summary まとめ

本件では、①駅内の公共物に相応しいクオリティで、②文字数を考慮しつつ③歴史ある伝統工芸品について分かりやすい翻訳を提供する、という3点に注力しました。

エクスプレッションズでは読み手に寄り添い「ユニークな日本の文化をより分かりやすく」という点を重視しています。本件以降も、現在まで多くの歴史・美術・観光関連の翻訳を重ねてきました。「価値ある日本文化を世界へ発信するには、どの表現がベストなのか」、試行錯誤しながら成長を続けています。

「加賀につづいた琳派 宗雪・相説 ― 宗達と光琳のあいだに ― 」展覧会翻訳

| 石川県立美術館様 |

| 博物館、美術館 |

|

日本語⇒英語翻訳 |

Overview 概要

石川県立美術館は、国宝《色絵雉香炉》の展示でも知られる、由緒ある美術館です。

2025年4月に開催された展覧会「加賀につづいた琳派 宗雪・相説 ― 宗達と光琳のあいだに ―」において、エクスプレッションズでは展示パネルおよび図録の英語翻訳を担当しました。

Work Details 当社の取組み

タイトル翻訳:日本語の美しい響きをどう反映するか

今回の翻訳において特に重視したのは、展覧会タイトルの持つ言葉の余韻と含意をどう英語に置き換えるか、という点でした。まず「宗雪・相説」という主題は、日本語においては「読みは同じ(そうせつ)でも漢字が異なる」という点に含まれる言葉遊び的な知的面白さが魅力ですが、英語にはそのニュアンスを直接的に伝える手段がありません。そこで、音の一致を重視するのではなく、「同じ名前を持つふたりの作家」というコンセプトを前面に出し、”The Two Sosetsus“という訳語を選びました。

また副題の「―宗達と光琳のあいだに―」も、文字通りの英語訳である “Between Sotatsu and Korin” では、その詩的な響きや文脈的な意味合いを十分に伝えることができません。

原題が示しているのは単なる年代上の「中間」ではなく、「宗雪と相説が、琳派の二大巨匠である宗達と光琳の系譜を受け継いだ存在である」という、思想的なつながりや継承性です。

この意図を英語で表現するために、私たちはあえて直訳を避け、”Legacies of Sotatsu and Korin(宗達と光琳の遺産)”というタイトルに仕上げました。

この表現により、宗雪と相説という二人の作家が、宗達と光琳の影響をどのように受け、自らの表現に昇華していったのか、という展覧会全体の主旨や構造そのものが、タイトルに凝縮されることを目指しました。

作品目録:細部の観察と文法の整合性

歴史的な美術作品の名称は、しばしば漢字の羅列のように見える複雑な表記が多く、その背後には多くの情報が含まれています。英語への翻訳においては、こうした名称を見た目のまま音訳するのではなく、その内容を忠実に説明することが求められます。また、作品名に一般名詞が含まれる場合、英語圏ではそれが単数か複数か、限定されるか否かといった点が文法上重要となるため、実際の作品の構成や形状を正確に把握した上での訳出が不可欠です。

今回の目録翻訳にあたっては、美術館のご厚意により貴重な写真資料をご提供いただき、一点一点を確認しながら作業を進めることができました。写真を通じて得た情報を訳文の細部まで反映しつつ、画像だけでは判断が難しい箇所については、学芸員の方にご確認を仰ぎながら、作品実態との乖離が生じないよう慎重に進めました。

解説文:文化の橋渡しとしての表現力

解説文の翻訳では、日本独自の用語や概念をどのようにわかりやすく伝えるかが最大のチャレンジでした。

たとえば、「料紙」や「法橋」といった表現は、英語には直接的な対応語が存在しません。こうした場合には、必要に応じて補足を加えることが求められます。ただし、補足が長くなりすぎると、読者の注意が本来伝えたい主旨から逸れてしまう可能性もあるため、全体の文脈とのバランスを慎重に見極める必要がありました。そこで、文章全体のリズムや読みやすさを損なわないよう、訳文の調整に細心の注意を払い、翻訳を進めました。

Summary まとめ

美術分野の翻訳は、専門知識と文化背景への理解、そして原文のもつ空気感を損なわずに伝えるバランス感覚が問われる領域です。内容を正確に伝えるだけでなく、読み手の文化圏に応じた言葉選びや構成を工夫することで、初めて作品の本質に近づけると考えています。

また、翻訳の正確性を高めるには、実物の確認や専門知識を持つ方々のご協力を得ることも必要です。今回のプロジェクトにおいても、美術館の皆さまから写真資料のご提供や、専門的なご助言を丁寧にいただいたことで、翻訳作業を円滑に、かつ深度のある形で進めることができました。

小松地方の高付加価値インバウンドツアー造成事業(観光庁補助金利用)

| 小松市様 |

| 自治体 |

|

ツアー造成・プロモーション |

Overview 概要

2023年、アフターコロナによってインバウンド需要が回復する中、石川県にも外国人観光客が再び訪れるようになりました。一方で、滞在が金沢市に集中し、県内全体での滞在日数が短くなる傾向が課題として顕在化しています。こうした状況に対し、訪日客の滞在を長期化させるとともに、金沢市以外の地域に新たな観光価値を見出すことを目的として、観光庁の「インバウンドの地方誘客や消費拡大に向けた観光コンテンツ造成支援事業」を活用し、小松市を舞台にした新たなツアー造成に取り組みました。地域に根ざした伝統文化を核に、参加者が“本物”の技と精神性に触れることで、訪日外国人の知的好奇心や感性にも訴えるような体験の設計を重視しました。

Work Details 当社の取組み

ツアー造成1:九谷焼窯元「錦山窯」への訪問設計における試行錯誤

ツアーの主軸コンテンツの一つとして、人間国宝・𠮷田美統を輩出した伝統ある窯元「錦山窯」を選定しました。錦山窯は、九谷焼の中でも特に繊細な色絵の技法で知られ、長い歴史と格式を誇ります。すでに語られている錦山窯の魅力を、単に他言語へ置き換えるのではなく、世界の視点から日本を見つめ直し、多角的なアプローチで語るガイディングを目指しました。

日本の焼き物はもともと中国から伝来したものですが、そこから発展した日本独自の焼き物文化には、独特の思想や美意識が息づいています。そうした背景を踏まえて、九谷焼の特徴や他産地との違い、そしてその中でも錦山窯が持つ独自の世界観、西洋的あるいはモダンな文化との融合などについて、マクロ⇒ミクロの視点で紹介することで、より立体的で奥行きのあるストーリーテリングを意識しました。

また、専門的な理解を深めるだけでなく、職人の方々との信頼関係を築くことを重視し、ツアーの企画段階から何度も窯元を訪れました。その甲斐もあって、ツアーは単なる表面的な体験にとどまらず、職人たちの普段の暮らしや人間関係、そして制作に込められた想いにまで深く踏み込み、初めて訪れるゲストでも温かさと親しみを感じられる環境づくりを実現しています。

ツアー造成2:農口尚彦研究所との連携による深い文化体験の構築

もう一つの中核コンテンツとして、「酒造りの神様」とも称される杜氏・農口尚彦氏による「農口尚彦研究所」を訪問先に組み込みました。単なる試飲にとどまらず、酒造りの思想的背景に焦点を当て、参加者が職人の精神に触れられるような設計にしました。ガイドの仕事の醍醐味は情報伝達ではなく、人を人を繋ぐことです。単に通訳として情報の伝達ではなく、インバウンドゲストにとって意義のある体験となるよう、ガイディングの構成は特に配慮しています。日本酒に馴染みのない海外からのお客様にも、帰り際には「日本酒が好きになった」と感じてもらうだけでなく、「この杜氏の/この酒蔵のファンになった」と思っていただけることを目指し、製造工程や原料へのこだわり、日本酒の種類に関する基本的な解説に加え、農口尚彦研究所の代名詞ともいえる「生酛系」の特徴や魅力、さらには杜氏の想いや、作り手たちの生活、酒蔵の周辺環境などの背景にあるストーリーを紹介します。それにより、その後の試飲体験で「ああ、そういう意味か」と、ガィデイングの中で見聞きしたことが実際の味として体感され、試飲体験がより深く心に残るものになります。本酒造を選定したもう一つの背景には、試飲の際には「錦山窯」の器を使用できる点があります。ツアー全体に一貫性とストーリー性をもたせ、視覚・触覚・味覚のすべてを通じて日本の美意識を深く体感できる構成を目指しました。

ファムトリップ

本ツアーは、観光庁がターゲットとする「高付加価値旅行者層」を意識して設計しています。これにあわせ、ファムトリップでは同様の顧客層を抱える旅行会社を対象に招致しました。造成したツアーを実際に一泊二日で体験いただき、ツアー後にはアンケートやヒアリングを通じて具体的なフィードバックを収集しました。これをもとに、旅程の組み換えや販売価格の調整など、実用的かつ市場性を伴う磨き上げを実施しました。

プロモーション

造成後のプロモーションにおいては、外国人旅行者への訴求力を最大化するため、外国人視点を重視しました。具体的には、欧米圏の感性を意識し、オランダ人フォトグラファーを起用してツアー現場の撮影を実施しました。また、トラベル系インフルエンサーを招聘し、SNSを活用した情報発信を展開しました。専門性と親しみやすさの両立を意識したアプローチによって、多様な関心層へのリーチを狙いました。

Summary まとめ

工房は、いわば職人にとっての聖域です。そうした空間に外部の人間が立ち入ることに抵抗を感じる方も少なくありません。そうした中で、今回ご協力いただいた提携先の皆さまには大変前向きにご対応いただき、おかげさまでツアー造成も非常にスムーズに進行しました。

実際に本ツアーに参加された外国人旅行者からは、「まさにHidden Gem(隠れた宝石)のような場所だった」との声を多数いただき、都市集中型観光では得られない価値を提供できた手応えを感じています。

能登地方における英語ガイド育成 カリキュラム構築事業

| 能登DMC様 |

| DMC |

|

ガイド育成・セミナー企画 |

Overview 概要

2024年に発生した能登半島地震によって、能登エリアでは甚大な被害がありました。災害が重なり現地の住民人口も減るなかで、観光業でも従来のような「楽しむ」だけの観光が難しくなり「能登の観光をいかに活性化させるか」という課題が残っています。

以前から能登にはインバウンド向けのガイドが少なく、現役ガイドの多くは国内旅行者へ向けたものでした。インバウンド向けのガイドを実施するため、他の地域からガイドを派遣して対応する例もありました。しかし、災害で状況が大きく変わった昨今では、他の地域からガイドを派遣するよりも現地で生活している住民から直接、実情にもとづくガイドを提供することで深みのあるツアーを実現でき、ガイドと旅行者の双方にとっての利益に繋がるとの考えに至りました。

そこで、復興支援の一環として複数の企業と協力のもと、能登での観光ガイド育成を目的とした2日間のセミナーを行いました。当社ではインバウンド向けのガイドの仕方について、1日目に座学での講義を行い、2日目には現地を回って実践的なガイドのシミュレーションを行いました。

Work Details 当社の取組み

現地視察:能登エリアの現状を学ぶ

まずは震災後の能登で、観光業の現状がどのように変化したのか、現地視察をしました。日本国内ではインバウンド旅行者数の増加に伴い、インバウンド向けのガイドも増えていますが、能登では依然としてインバウンド向けのガイドが少ない状況です。本セミナーの参加者には震災の影響で職を失い、ガイドへの新規参入を検討している人もいるなど、能登ならではの実情を踏まえ、セミナーではインバウンド対応に精通せずとも理解できる内容を目指しました。

専門家との連携:自然災害と文化形成の意外な関係を辿る

能登における地震については、長年にわたり地震の研究に携わってこられた大学の先生方のご協力を得て、地理的・歴史的な観点から学びを深めました。

ここでは、能登の観光資源などが数千年単位にわたる地震の跡から形成されていることを学びました。例えば、地震によって地表に上がった珪藻土があることで、全国的にも有名な輪島塗りの塗料が作られ、地震で地形が変わった影響で千枚田が形成され、能登ならではの景色が見られるなど、古くから能登と地震は切り離せない関係があります。観光分野とは異なる地学的な知識が含まれる内容でしたが、厚みのあるガイドを提供するには地域に根ざした学習が欠かせませんでした。

セミナーの企画:多文化視点の重視

当社の担当セミナーでは、日頃からインバウンド旅行者へのガイド対応を行っているスタッフが企画と運営を実施しました。当社ではガイド業務のみならず、宿泊施設の運営や通訳・翻訳業務を通して、インバウンド旅行者が日本のどのような点に関心をもっているのか、日本でよくある困りごとなど一次情報に基づいた知識を多く蓄えてきました。本セミナーでは、そうした知見の共有に留まらず、地震という現象が世界共通の経験ではないという前提も重視しました。地震がほとんど発生しない地域では、「地震とは何か」といった基本的な認識すら持たれていない場合もあるからです。こうした背景をもとに、本セミナーの企画にあたっては、多文化的視点を踏まえて構築することを重視し、それによって厚みのある内容となることを目指しました。

セミナーの実施:ガイド経験を活かした柔軟な進行

インバウンド対応への専門知識を組み込みつつも、本件ではセミナー参加者の理解度を意識し、多くの例を挙げることでストーリー性を持たせ、最後まで飽きさせない構成に仕上げました。準備過程で学んだ地理的な内容も交えつつ、協力企業とも打ち合わせを重ねて綿密に企画しました。

セミナー当日はガイド業務と同じように、参加者の反応を見ながら講義を進めました。ガイド中は口頭での会話が主であり、インバウンド向けのガイドでは特に、パンフレット等の資料を読むよりも、旅行者と現地ガイドとの会話に需要があります。ツアーで回る場所以外のトピックについても話題に挙がるなど、想定外のイレギュラー対応が求められることも多々あります。その際には台本通りの解説を押し通さず、その場の雰囲気を尊重する柔軟な姿勢が求められるのです。

本件では可能な限り有意義なセミナーを作るため、当日の講義ではインバウンド対応に関して参加者の理解度に合わせることを重視しました。特に2日目のデモンストレーションでは、参加者の大半が既に知っているような内容であれば手短に留めたり、難しい部分では手厚くサポートしたり、普段のガイドや通訳における実地経験を活かして柔軟に行いました。

Summary まとめ

本件は補助金事業の一環でしたが、当社では単発のセミナーではなく、能登の復興と、長期的なガイド育成を目標とする支援事業と捉えています。今後も当社ならではの関連事業を主体的に行い、能登の地元ガイドが観光業を生業にできるよう、持続可能な循環を作る支援を継続していきます。

「没後120年 エミール・ガレ:憧憬のパリ」 図録論文翻訳(仏日翻訳)

| 富山市ガラス美術館様 |

| 博物館、美術館 |

|

図録に掲載する論文のフランス語→日本語翻訳 |

Overview 概要

アール・ヌーヴォーを代表するガラス工芸作家であるエミール・ガレ。彼の作品の世界観は、視覚的な美しさにとどまらず、繊細な技法と深い思想が融合した多層的な魅力を備えています。

2024年11月2日(土)~2025年1月26日(日)*1にかけて、富山市ガラス美術館にて開催された企画展「没後120年 エミール・ガレ:憧憬のパリ」では、パリ装飾美術館の主任学芸員ジャン=リュック・オリヴィエ氏による論文が図録に掲載されました。当社では本論文のフランス語から日本語への翻訳を担当しました。

*1サントリー美術館(東京)での会期:2025年2月15日(土)~4月13日(日)

Work Details 当社の取組み

翻訳者の選定とチーム体制

本論文には、美術的な視点に加え、19世紀末のフランスの社会背景や歴史的文脈にも言及がありました。そのため、フランス美術に精通した翻訳者を起用するとともに、歴史的な記述の正確性を担保するために、事実関係のリサーチを丁寧に行いながら翻訳を進行しました。

一方で、図録という性質上、専門的でありながらも読者にとって読みやすく自然な日本語表現が不可欠です。そこで翻訳後は、エディターとスタイルチェッカーによる二重のレビュー体制を敷き、訳文の精度と文体の統一感の両立を図りました。

専門用語への丁寧な対応

本案件における翻訳上の大きな挑戦のひとつは、ガラス工芸に関する専門用語への対応でした。翻訳対象には、ガレが用いた独自技法や素材名が登場します。日本語では一般的でない表現も多く、正確性を期すために、逐一参考文献や実物写真を参照しながら用語選定を行いました。

また、図録内での作品解説については、原文が実際の作品のどの部分に対応しているかを逐一照合し、記述と実態が乖離しないよう確認を重ねました。これにより、読者が作品と文章の間に違和感を覚えることなく、展示の世界観に没入できる構成を目指しました。

また、単に訳語を当てるだけでは読者の理解が難しいと判断した表現については、文脈に即した補足や意訳を加えるなど、読者の可読性を高める工夫も施しました。

詩的表現への挑戦と工夫

ガレの作品は、文学的・哲学的な要素を多分に含んでいます。本文中にも詩的な表現が随所に散りばめられており、単なる直訳ではその余韻が損なわれてしまうため、日本語においても詩情を湛えた表現となるよう丁寧に調整を行いました。

とりわけ本文の締めくくりには、ガレへの敬意を込めたフランス文学作品の一節が引用されています。この一節は非常に美しい響きを持つ反面、フランス語特有の含意や余韻を含んでおり、日本語にそのまま置き換えても読者に伝わりづらいという課題がありました。同時に、論文の最後を飾る重要な一文として、意味の忠実さと詩的な響きの両立が求められました。

そこで、引用元となる文学作品を調査・読解し、この一説の込められた背景や文脈を正確に理解した上で、翻訳に取り組みました。

高い創造性を要する意訳ではありましたが、ガレの思想と重なるような日本語表現に昇華させることを目指しました。

Summary まとめ

本案件は、美術・工芸・文学・歴史といった複数の要素が重なり合う、専門性の高い内容でした。

専門知識・表現力・編集視点を兼ね備えたチーム体制を社内で組成するとともに、美術館ご担当者様にも事実関係の確認などで多大なるご協力をいただけたことにより、内容の精度と読みやすさの両立を図ることができました。

金沢市内インバウンド体制強化事業

| 株式会社日本エージェンシー様 |

| 広告代理店 |

|

コンサルティング(調査・企画)・翻訳・セミナー |

Overview 概要

近年、石川県内を訪れるインバウンド旅行者は増加しているものの、その滞在期間は短く、消費額も低いことが課題となっています。そこで、地域の飲食店やショッピングに関する情報を、英語で効果的かつ包括的に発信することで、インバウンド旅行者の消費を促進することを目的に、インバウンド旅行者向け金沢市商店街情報発信サイト「Shoppers’ and Foodies’ Guide to Kanazawa」が開設されました。当社は本事業において、Webサイトの英語翻訳および情報設計に関するコンサルティングを担当し、インバウンド旅行者の視点に立った情報の発信支援を行いました。

また、インバウンドフレンドリーな街づくりの一環として、商店街や百貨店、ショッピングモールに入っている飲食店や小売店の従業員を対象に、インバウンド受け入れに関するセミナーも実施されました。当社は講師として登壇し、情報発信ツールの整備や多言語対応のヒント、受け入れ時のマインドセットなど、実践的な視点に基づく講義を提供しました。

Work Details 当社の取組み

アンケート調査

インバウンド体制強化の方向性を定めるにあたり、まずは訪日旅行者が日本の受け入れ対応に対してどのような期待を抱いているのかを把握することから着手しました。当社では、金沢駅「あんと」に人員を配置し、訪日旅行者への声かけおよびアンケートの実施を行いました。2日間で50名以上から回答を得ることができ、その結果を日本語で取りまとめ、顧客と共有しました。アンケート結果からは、日本のサービスが非常に高く評価されていること、また言語対応に関しては翻訳アプリの普及により、大きな課題とは認識されていないことが明らかとなりました。さらに、訪日旅行者が旅先で、店選びや行き先を決定する際に利用している検索ツールや口コミサイトの傾向も把握し、それらの活用・拡充に向けた方策を、今回のセミナー内容に反映させました。

コンサルティング

当社には外国出身のスタッフが複数在籍しており、日本人スタッフも日頃からインバウンド業務に携わっています。こうした多様なバックグラウンドと現場経験を強みとして、訪日旅行者のリアルな声をタイムリーに拾い上げ、それをサービスや施策に反映させています。今回のWebサイト構築においても、インバウンド旅行者の視点を軸に、デザイン・構成・情報の3つの観点から多角的なご提案を行いました。

・デザイン面

日本国内では一般的に用いられる「〇」や「×」といった記号が、英語圏では意図通りに受け取られないケースがあるため、文化的背景を考慮した代替表現や視覚表現のご提案を行いました。

・構成面

たとえば、日本における「洋食」というカテゴリが、海外では必ずしも “Western food” として理解されない*1といった認識のギャップに配慮し、訪日旅行者にとって直感的でわかりやすい店舗分類やナビゲーション構成を目指しました。

・情報面

基本的な店舗情報に加え、支払方法・Wi-Fiの有無・ベジタリアン対応・多言語対応・ファミリー対応・予約の必要性など、訪日旅行者が実用的に知りたい情報を簡潔に網羅しました。また、閲覧者の多くが土地勘を持たないことを踏まえ、各店舗のGoogle Mapリンクを設置し、ワンクリックで位置や詳細を確認できる導線を設けています。

*1:日本でいう「洋食」は、欧米由来の料理を日本風にアレンジした独自のジャンル(例:オムライス、ハンバーグ)です。しかし、英語で “Western food” と表現すると、欧米の旅行者にとっては自国の一般的な食事を指すため、誤解を招く可能性があります。

英語翻訳

インバウンド旅行者のニーズに最適化するため、ローカライゼーションの要素を多く取り入れました。

例えば、エリア区分に関しては、町名のみでは位置関係が伝わりにくいため、旅行者にとって認識しやすい観光名所を基準としたエリア分けを行いました。また、食に関する情報では、日本特有の料理が多く含まれているため、インバウンド旅行者にとって馴染みのないメニューについては、「何から作られているのか」「どのような味・特徴があるのか」といった補足情報を加え、理解を助ける工夫を施しています。

セミナーの実施

今回のセミナーでは、インバウンド旅行者の集客に効果的な情報発信ツールの整備・拡充と、実際に旅行者が来店した際の対応に向けて、メニューやPOPなどのツール準備における注意点を主なテーマとして取り上げました。

講師は当社のインバウンド部門マネージャーのアナスタシアが務めました。アナスタシアは長年石川県に在住し、日本文化に深くなじんでいる一方で、外国出身者ならではの視点も併せ持っています。さらに、インバウンド対応の現場で豊富なガイド経験を持ち、受け入れ側の課題と旅行者側のニーズの両方を熟知しているため、実践的かつ具体的な知見に基づいた内容が共有されました。

セミナー中には参加者から多くの質問が寄せられ、関心の高さがうかがえました。

Summary まとめ

本事業では、「インバウンド旅行者の消費を促進したい」という地域の課題と、「インバウンド対応に不安がある」という事業者の課題、双方に寄り添ったアプローチが求められました。当社は、コンサルタントおよびセミナー講師として本事業に参画し、日頃から翻訳やガイディング業務を通じて得ている一次情報や現場感覚をもとに、旅行者のリアルな声を反映した支援を行うことができたと考えています。

今後も、ツアー現場や宿泊施設での受け入れ対応を通じて蓄積される知見を活かし、地域全体のインバウンド対応力の強化に貢献できるよう取り組んでまいります。